Ce carnet inclut un couple de fiches, échangées dans le cadre du Cortext (Cercle Ouvert de Recherches en TEXTique), à l’initiative d’Amandine Cyprès, qui, dans une intervention datée de 5 juillet 2006 (avec la cote C(05-06)-AC(1)), s’interroge sur la manière dont la textique est susceptible d’appréhender l’impression ou la perception, dans un écrit formé d’images (des icônes dans le vocabulaire de la discipline), de mouvements suggérés ou ménagés par un spécial dispositif, tandis que Jean Ricardou fournit, au cours de la session suivante, une réponse datée du 8 novembre 2006 (avec la cote C(06-07)-JR(9)), où il s’attache à observer sur un seul exemple les manœuvres suggérant un mouvement dans l’écrit, tout en soulignant l’opportunité de développer sur ces problèmes une réflexion plus générale.

Le questionnement se réfère en même temps à des constructions graphiques, visant à produire un effet de mobilité illusoire, et sur l’évocation d’une séquence filmique très structurée, pour demander quelle place peut revenir dans la théorie à ces types de phénomènes et comment les caractériser par rapport aux écrits constitués d’éléments fixes, dont la textique s’occupe d’ordinaire.

De fait, comme celle-ci fonde le concept d’écrit sur le principe d’un différentiel, par l’effet duquel les composants se déterminent réciproquement, elle n’exclut pas que ces derniers puissent être affectés, en partie ou en totalité, par un mouvement. Mais l’analyse de telles situations revêt alors une grande complexité, puisque l’évolution, continue ou pas, dont l’écrit est le siège, impose de prêter une attention corrélative à la dimension temporelle du phénomène.

Par suite l’effort pour appréhender le mouvement dans l’écrit est propre à faire surgir bon nombre d’interrogations, dont Amandine Cyprès formule un assez large échantillon, avec le risque pour la théorie, en tâchant de les traiter toutes ensemble, de perdre en cohérence ou de se restreindre à une approche trop sommaire. C’est pourquoi, lorsqu’il tente en retour d’éclaircir les difficultés, Jean Ricardou, fidèle à un parti-pris méthodologique bien ancré, veille à ne pas se disperser ni brusquer l’examen, quitte à laisser de côté une bonne part des questions soulevées.

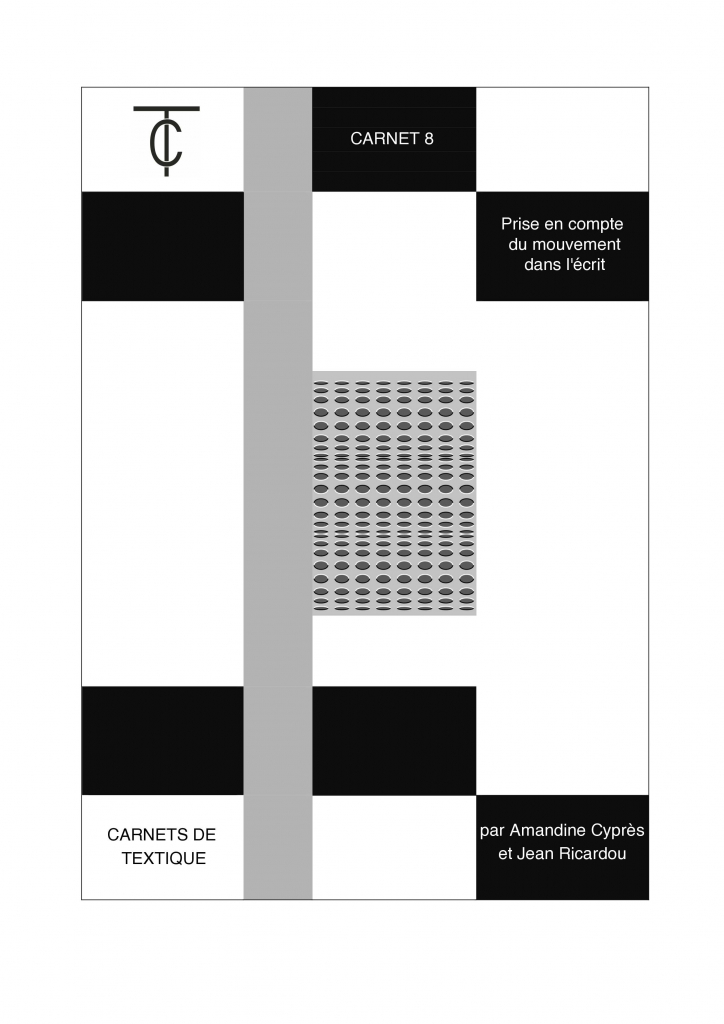

Du reste il annonce aussitôt que son propos ne vise qu’à fournir une amorce d’exploration, en se focalisant sur « la représentation iconique du mouvement », ce qui laisse provisoirement de côté l’intervention d’une effective mobilité dans l’écrit. Aussi exclut-il d’aborder l’agencement du film évoqué dans la fiche d’Amandine Cyprès, afin de se concentrer sur l’analyse d’un unique document stable, de sorte qu’une illustration permet d’en saisir directement les particularités.

Il s’agit d’une construction graphique dont l’organisation vise à communiquer une impression de mouvement. Jean Ricardou, qui d’ailleurs conteste l’effectivité d’un tel résultat, s’attache à mettre en évidence, grâce à une observation détaillée, les procédés contribuant à produire l’illusion perceptive.

En somme, l’enquête dégage peu à peu les aspects spécifiques de l’écrit et de sa présentation, destinés à influer sur la lecture en faisant admettre à celle-ci la sensation d’une mobilité. L’exposé signale même certains détails qui restreignent l’impact du dispositif et fournit une récriture propre à renforcer l’écrit dans sa logique.

Mais la thèse soutenue est que, si l’illusion de mouvement était avérée, il n’y aurait pas besoin de recourir à de tels artifices : l’écrit obtiendrait un effet de trompe-l’œil immédiat, le leurre inhérent à la représentation atteignant de la sorte un degré maximal. Pour saisir un tel fonctionnement, capable de substituer à l’état de l’écrit une idée autre que ce qu’il est, Jean Ricardou introduit le concept d’ortho(entélo)repré-sentation, ou « représentation absolue », auquel il apporte, pour finir, une ébauche de spécification.

Ce concept n’a pas été repris dans les développements ultérieurs de la textique, sans doute parce que le programme de travail préconisé au terme de la fiche, consistant à explorer de façon plus systématique les divers aspects du mouvement dans l’écrit, n’a pu être mené à bien. Il n’en reste pas moins qu’il offre à la théorie une piste décisive pour déployer la recherche dans ce domaine.

En tout état de cause, Jean Ricardou, même s’il relativise l’efficience du document qu’il examine, intègre vers la fin une appréciation très élogieuse du travail accompli par l’artiste, pour son inventivité dans le recours à des procédures qui accréditent l’impression de mouvement et pour les effets insolites qu’il parvient à susciter (comme en témoigne, par ailleurs, l’occurrence distincte retenue pour la couverture du présent carnet : © Akiyoshi Kitaoka, Rollers, 2004, https://www.ritsumei.ac.jp/~aki-taoka/index-e.html).