« Il faut rendre justice à Jean Ricardou d’avoir été un “esprit libre” »

Voici deux ans jour pour jour que Jean Ricardou, l’aventurier du Nouveau Roman, nous a quittés. C’est à l’occasion conjointe de l’anniversaire de sa disparition et de la parution des très beaux deux premiers tomes de son Intégrale aux Impressions Nouvelles dirigée par Erica Freiberg et Marc Avelot que Diacritik a interrogé ce dernier. De l’aventure d’une écriture à la textique en passant par l’âge de la théorie, Jean Ricardou s’impose comme l’une des figures les plus ardentes de la littérature et de la critique du 20e siècle.

Avant de vous interroger plus précisément sur la conduite éditoriale des deux très beaux premiers volumes de L’Intégrale Jean Ricardou qui viennent de paraître, ma première question voudrait porter sur les origines mêmes de votre passion pour le travail de Jean Ricardou : comment en avez-vous rencontré les œuvres ?

Singulièrement, ma rencontre avec l’écrivain Jean Ricardou a précédé la rencontre avec ses travaux. C’est en 1974, en effet, que, tout jeune lycéen de Terminale, je me suis rendu avec un condisciple à la Maison de la Radio pour assister au débat qu’y animait Georges Raillard sur le thème « Le Nouveau Roman existe-t-il ? » (publié dans Ecrire… Pour quoi ? Pour qui ?, Presses Univ. de Grenoble, 1974). Comme nous étions, ce camarade et moi, intervenus au cours de la discussion, nous avons été invités au « verre » qui suivit l’émission. Sans doute intrigué par la curieuse alliance de jeunesse et d’expertise que nous offrions, Jean Ricardou s’engagea dans un dialogue serré qui nous mena fort loin dans la soirée. Il suggéra que nous poursuivions notre entretien, dès l’été, à Cerisy-la-Salle, en participant au colloque Claude Simon qui devait s’y tenir. Ce fut le début d’un compagnonnage de 42 ans.

Quel souvenir gardez-vous de l’écrivain qu’il fut et que par votre patient travail d’édition il continue plus que jamais d’être ?

Est-ce en raison de ma jeunesse – j’avais dix-sept ans – et du caractère très « personnalisé » de notre rencontre ? Toujours est-il que la relation que j’ai d’emblée entretenue avec Jean Ricardou releva d’une sorte de maïeutique.  Dans un petit texte que je lui ai consacré après sa disparition (“Portrait de l’artiste en Socrate” in Présents de Jean Ricardou), je me risque à un parallèle avec Socrate et, de fait, c’est bien de cela qu’il s’est agi : un enseignement délicat et subtil par le dialogue et le questionnement.

Dans un petit texte que je lui ai consacré après sa disparition (“Portrait de l’artiste en Socrate” in Présents de Jean Ricardou), je me risque à un parallèle avec Socrate et, de fait, c’est bien de cela qu’il s’est agi : un enseignement délicat et subtil par le dialogue et le questionnement.

Dans les premières années, notre entretien fut au moins hebdomadaire et Jean Ricardou prenait un soin infini à m’instruire sur toutes sortes de matières dont la plupart n’était pas directement littéraire.

Sa curiosité était encyclopédique et portait sur tous les domaines mais il les investissait, chacun, à partir de l’écriture qui servait de base à toutes ses opérations de reconnaissance.

Aussi bien suis-je régulièrement surpris par le personnage dogmatique, péremptoire, voire « cassant », que, s’agissant de Ricardou, l’on nous représente. Celui que j’ai connu n’y ressemble guère. Attentif, soucieux de son interlocuteur, sa pensée était mobile, aventureuse, habitée de scrupules et d’hésitations parfois, « spiralante » pour retrouver souvent les mêmes problèmes mais comme « à l’étage de dessus », obligeant celui qui voulait le suivre à toujours « monter d’un cran ». L’on atteignait ainsi des hauteurs au climat rigoureux…

Je voudrais à présent en venir à la genèse même de cette Intégrale Jean Ricardou : comment s’est déroulée matériellement et intellectuellement cette entreprise d’édition de ses œuvres que vous prévoyez en dix riches tomes ? Est-ce que la mort de Jean Ricardou a décidé du projet ou s’agissait-il d’un souhait plus ancien, émis peut-être par Ricardou lui-même, tant nombre des livres que vous faites redécouvrir étaient depuis un temps trop long épuisés ?

Si l’on excepte la mention incidente de trois livres « en préparation », Jean Ricardou n’avait aucun projet éditorial au moment de se disparition. Il n’est donc pas faux de dire que c’est sa mort qui a décidé l’entreprise d’édition de ses œuvres, et cela de plusieurs manières.

Tout d’abord, parce que c’est l’office propre de la mort d’un écrivain que de livrer son œuvre au monde selon un mode radicalement nouveau. Je m’explique. Tant que l’écrivain est vivant, il lui est possible de corriger, tout à la fois ses écrits, sa pensée, mais aussi les lectures et interprétations qui peuvent en être faites. Sitôt qu’il s’éteint, cette possibilité disparaît : l’œuvre devient alors un objet dans le monde sur quoi rien ni personne n’a, intellectuellement parlant, un pouvoir d’assignation tel qu’il serait possible d’affirmer : ceci est le vrai Ricardou. Je suis d’ailleurs amusé de voir que, d’ores et déjà, parmi ceux qui l’ont lu, chacun se fabrique son Ricardou, et je ne doute pas que ce phénomène – faut-il s’en plaindre ? – s’amplifie. Le seul point d’arrêt aux éventuelles dérives demeure la lettre des écrits et c’est pourquoi – par-delà tout exercice d’admiration ou de dévotion – il nous a paru crucial d’établir, tant que faire se peut, le corpus le plus exact des écrits.

Mais, à tout prendre, cela n’est que la dimension « défensive » de notre entreprise éditoriale. Sa dimension « offensive » est autrement plus importante. Elle consiste à permettre que tout un chacun qui le souhaite puisse avoir accès aux travaux de Jean Ricardou afin de les connaître, bien sûr, mais, surtout, de les faire fructifier.

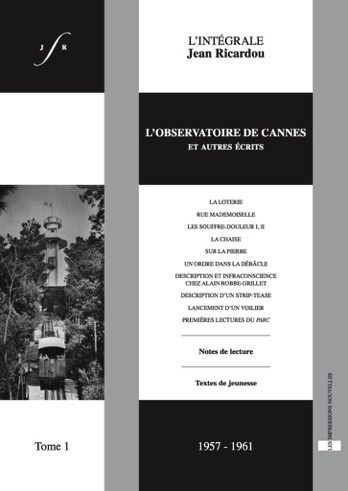

Or, ainsi que vous le soulignez, un grand nombre d’écrits de Jean Ricardou étaient devenus – et depuis longtemps – inaccessibles. C’était le cas de toutes les grandes fictions (L’Observatoire de Cannes, La prise de Constantinople, Les lieux-dits), mais également des premiers recueils théoriques (Problèmes du Nouveau Roman, Pour une théorie du Nouveau Roman) ; sans rien dire du grand nombre des articles parus en revue et souvent introuvables.

Mais si la mort de Jean Ricardou a décidé de l’entreprise, c’est aussi parce que, sur un plan factuel, elle a permis que je fasse la rencontre de celle qui fut pendant près de cinquante ans sa plus proche collaboratrice : Erica Freiberg. Chargée notamment de « saisir » les manuscrits et de réaliser les très minutieux schémas qui les émaillent, elle possède une connaissance irremplaçable d’écrits dont elle a accompagné quotidiennement l’élaboration. Cette vie de collaboration fait d’elle sans doute la meilleure connaisseuse d’une œuvre qu’elle a scrupuleusement, voire pieusement disait Jean Ricardou, archivée, d’abord sous sa forme papier, puis électroniquement, et dont elle a assuré, au fil du temps, le recensement exhaustif sous forme d’une impeccable « Bibliographie générale » qui forme le socle de notre Intégrale. Pratiquement, puisque vous m’interrogez sur les aspects matériels, c’est Erica Freiberg qui assure la recherche des versions, les numérise le cas échéant, et pourvoit à leur mise en page à partir de laquelle, selon un découpage que j’ai opéré, nous nous engageons dans le travail éditorial proprement dit.

S’agissant justement du travail d’édition lui-même et des choix que vous avez opérés, vous indiquez d’emblée dans votre introduction programmatique au premier Tome qu’il s’agit, selon vous, de vous faire, « de manière superlative », l’exécuteur testamentaire d’un vœu émis par Jean Ricardou dans un billet rédigé en 2002 : en quoi êtes-vous ainsi l’éditeur superlatif de son œuvre ?

Si, comme je l’ai indiqué, il n’existait pas de projet éditorial à proprement parler et encore moins de programme, nous avons effectivement trouvé dans les papiers de Jean Ricardou un court billet daté de 2002 qui émet un double souhait. L’un concerne la somme de ses travaux théoriques indexés sous le nom générique d’Intelligibilité structurale de l’écrit, dont il dit qu’il « serait bon, peut-être, qu’il ne fut pas perdu ». L’autre a trait « aux articles publiés non repris dans des recueils personnels », qu’il suggère de « réunir en volumes si, ultérieurement, l’intérêt se déclare ».

Si je me permets d’avancer que nous avons accompli ce dernier vœu de « manière superlative », c’est dans la mesure où nous sommes allés bien au-delà des seuls « articles publiés en volume », puisque nous allons publier l’intégralité des écrits parus, tant théoriques que fictionnels, et que nous allons même rééditer les recueils épuisés. Je ne crois cependant pas que cet accomplissement hyperbolique du vœu ricardolien fasse de nous des éditeurs superlatifs…

À l’instar de la fermeté et de la rigueur des décisions esthétiques de Jean Ricardou, votre Intégrale s’affirme aussi neuve dans les choix éditoriaux qu’elle opère : en quoi ainsi choisir le terme d’Intégrale marque-t-il pour vous une différence d’importance avec ce que l’on a coutume de nommer des « œuvres complètes » ? Est-ce qu’en éditant de manière profondément nouvelle ses œuvres vous ne poursuivez pas indirectement son travail théorique contre l’autorité auctoriale et l’académisme ?

L’ambition de L’intégrale Jean Ricardou est de rendre accessible au public la totalité des écrits publiés par Jean Ricardou depuis son premier texte, La loterie, paru en 1956, jusqu’au dernier entretien qu’il accorde, au printemps 2016, à un universitaire.

En musique, comme vous le savez, le terme d’“intégrale” désigne la compilation de tous les enregistrement connus d’un musicien (et non pas, s’il s’agit d’un compositeur, de l’ensemble de ses œuvres). L’analogie nous a paru propice à faire saisir qu’avec notre édition il ne s’agissait pas des “œuvres complètes” de Jean Ricardou, mais seulement de ses œuvres parues.

Ce faisant, non seulement nous parvenions à tenir à distance ce que l’appellation d’“œuvres complètes” peut avoir de suranné, mais, surtout, nous réussissions à échapper au labyrinthe de la détermination même du concept d’“œuvres complètes” dont Michel Foucault, en son temps, avait su montrer tout à la fois la difficulté et la solidarité avec la notion d’auteur. De ce point de vue, notre choix s’inscrit effectivement dans la perspective ricardolienne d’une critique, comme vous le dites, de l’auctorialité et de l’académisme.

On peut en effet remarquer que, contrairement à nombre d’éditions critiques, on ne trouve dans votre Intégrale ni biographie de l’auteur, ni chronologie non plus que nombre de brouillons et variantes. S’agissait-il ainsi pour vous d’appliquer les vues critiques de Ricardou à un objet dont il ne s’est pas occupé lui-même dans le champ critique, à savoir l’édition posthume ?

Il n’est pas tout à fait juste de dire que Jean Ricardou ne s’est pas attaché à penser la question du posthume. Vous-même avez d’ailleurs risqué un texte qui emprunte son titre à une formule qu’il utilise dans son ouvrage Le Nouveau Roman : “la muraille du posthume”. Cette formule fait référence à une règle qui a longtemps eu cours dans l’université française et qui voulait que l’on ne puisse faire une thèse sur un écrivain vivant. Il voyait dans cette règle prudentielle une “haine du contemporain” mais vous avez eu raison de suggérer, dans votre texte, qu’il s’agissait plutôt, à travers la haine du contemporain, d’un refus plus massif de la vie en général. Tout à rebours, Jean Ricardou n’en avait que pour le vivant et, à maintes reprises, il a confié ne s’intéresser qu’à l’ici et au maintenant, n’œuvrer que pour un changement contemporain qu’il puisse éprouver dans l’empan de sa vie. La postérité n’était pas son affaire.

Quoi qu’il en soit, il nous a semblé – à nous qui demeurons et pour qui les travaux de Jean Ricardou sont contemporains et vivants – qu’il relevait de la simple probité intellectuelle de ne pas nous écarter des leçons ricardoliennes en ce qui concerne notamment le biographisme. Enfin, sur cette question du posthume, il importe peut-être de remarquer que notre édition dispose un curieux problème, puisque si, sans conteste, elle intervient post mortem, l’ensemble des écrits donnés à lire sont, eux, résolument anthumes dans la mesure où il s’agit dans tous les cas d’écrits parus du vivant de Jean Ricardou et qui ont fait l’objet de son contrôle méticuleux.

Une des profondes originalités de cette édition critique est de revendiquer de ne pas céder à la logique des inédits qui souvent noie les éditions d’œuvres complètes. À rebours de cette inflation textuelle, vous affirmez là encore un véhément refus critique, celui du désaveu de la critique génétique. Quels principes critiques de la génétique vous paraissent, de nature et dans les faits, incompatibles ? En quoi appliquée à Ricardou la génétique serait-elle un parfait contresens ?

Mener la critique des façons habituelles d’établir des “œuvres complètes” n’a pas compté parmi les soucis de notre Intégrale, et si nos parti-pris se trouvent effectivement contester les préceptes de la critique génétique, ce n’est que par voie de conséquence.

D’autant que l’approche dite génétique ne me semble pas sans intérêt en ceci, au moins, que la convocation des “brouillons du texte” permet que l’on aperçoive le rôle de la lecture dans le processus d’écriture. En effet avant qu’ils ne s’ossifient dans un partage des rôles – l’écrivain d’un côté, le lecteur de l’autre –, lire et écrire sont des phases d’une même activité dont les ratures et les substitutions de vocables portent témoignage : au “premier jet” – qui, dans une logique strictement expressive, devrait être le meilleur – l’écrivain, se relisant, se convainc qu’il y a mieux, apparemment, puisqu’il corrige. Tout le problème – mais il ne saurait bien sûr être question de le traiter ici – vient de ce qu’en rigueur il faudrait chaque fois pouvoir considérer quel état précis du texte a engendré la correction et de quelle nature précise est l’opération menée. Cela suppose non seulement d’avoir les différents états du texte, mais encore de connaître l’ordre dans lequel les diverses opérations de correction ont été accomplies : toutes choses dont la démarche génétique n’a, pour ce que j’en sais, ni les moyens pratiques, ni les capacités théoriques. Or, à défaut d’une telle possibilité, toute l’opérativité scripturale se trouve déportée vers une mystérieuse compétence auctoriale dont la génétique me paraît ainsi renforcer le mirage.

D’autant que l’approche dite génétique ne me semble pas sans intérêt en ceci, au moins, que la convocation des “brouillons du texte” permet que l’on aperçoive le rôle de la lecture dans le processus d’écriture. En effet avant qu’ils ne s’ossifient dans un partage des rôles – l’écrivain d’un côté, le lecteur de l’autre –, lire et écrire sont des phases d’une même activité dont les ratures et les substitutions de vocables portent témoignage : au “premier jet” – qui, dans une logique strictement expressive, devrait être le meilleur – l’écrivain, se relisant, se convainc qu’il y a mieux, apparemment, puisqu’il corrige. Tout le problème – mais il ne saurait bien sûr être question de le traiter ici – vient de ce qu’en rigueur il faudrait chaque fois pouvoir considérer quel état précis du texte a engendré la correction et de quelle nature précise est l’opération menée. Cela suppose non seulement d’avoir les différents états du texte, mais encore de connaître l’ordre dans lequel les diverses opérations de correction ont été accomplies : toutes choses dont la démarche génétique n’a, pour ce que j’en sais, ni les moyens pratiques, ni les capacités théoriques. Or, à défaut d’une telle possibilité, toute l’opérativité scripturale se trouve déportée vers une mystérieuse compétence auctoriale dont la génétique me paraît ainsi renforcer le mirage.

Le second problème que soulève, à mes yeux, la perspective “génétique” ressortit, d’une certaine manière, à l’éthique. En effet, en convoquant des états du texte non publiés, la critique génétique tend à effacer la frontière entre le privé et le public, l’intime et l’extime puisqu’elle juge pertinente la transgression du choix opéré par l’écrivain de publier tel état du texte et de tenir “hors champ” tel autre. Or cette “décision” de publier ou de ne pas publier, d’arrêter le processus transformationnel du texte sur un certain état plutôt que sur un autre me semble déterminante au contraire, et devoir être respectée. C’est, en tout cas, le principe auquel nous nous sommes scrupuleusement tenus pour établir notre édition en excluant tout inédit.

Plus largement, votre volonté d’écarter tout inédit ne souligne-t-elle pas également que l’écriture de Jean Ricardou, même publiée, demeure encore largement inédite, c’est-à-dire attend encore d’être pleinement découverte ?

Non, je ne crois pas qu’il faille confondre ce qui relève de la problématique de l’inédit, stricto sensu, et ce qui ressortit à la question, disons, de l’inouï. Je suis en revanche de votre avis : l’œuvre de Jean Ricardou demeure à lire. Dans cette perspective, je nourris l’espoir que notre édition constitue un accélérateur sans m’illusionner néanmoins sur les nombreux obstacles qu’il faudra encore surmonter pour que cesse l’ostracisme dont fait l’objet cette œuvre en tout point bouleversante.

Dans ce même souci de rénovation profonde de l’édition scientifique, votre présentation de l’œuvre n’élude pas seulement la biographie de son auteur mais prend soin de dégager toute lecture d’une contextualisation historique autre que littéraire. S’agit-il ici de prendre littéralement en compte la presque maxime de la modernité édictée par Ricardou, à savoir que désormais, on le sait, ne compte plus l’écriture d’une aventure mais l’aventure d’une écriture ? S’agit-il d’œuvrer à une édition encore inédite, purement et pleinement textualiste ?

Il y aurait beaucoup à dire – et à redire – sur cette appellation d’édition “scientifique”. Tout au plus s’agit-il, le plus souvent, d’éditions savantes avec force discours d’escorte dont la teneur idéologique n’est que trop évidente. Tout l’effort de Jean Ricardou ayant consisté à réduire le champ du “culturel” au profit d’une textualité dont l’idéal serait tendanciellement l’auto-suffisance, il nous a paru relever, là encore, de la simple probité intellectuelle de ne pas assortir ses écrits d’un quelconque appareil “métatextuel” autre que les strictes informations bibliographiques concernant la parution initiale et les éventuelles reprises.

S’agissant particulièrement de la contextualisation historique, outre que la distance manque pour l’établir correctement, je ne suis pas sûr qu’elle soit propre à servir la meilleure compréhension des écrits ricardoliens, sauf à prendre au sérieux la dimension textuelle qu’incorpore le terme même de contexte. La question se ramènerait alors à celle que Jean Ricardou a identifiée comme l’intertextualité générale et qui, comme on le sait, emporte de redoutables problèmes. Nous avons cru bon de les éviter.

Quant à l’intervention de la biographie, vous savez suffisamment combien Jean Ricardou l’a critiquée, et de manière si convaincante, pour que nous n’ayons pas à longuement expliquer qu’une édition de ses œuvres s’en dispense. Cela fait-il de notre Intégrale une entreprise « purement et pleinement textualiste » ? Je ne saurais l’affirmer. Tout au plus avons-nous essayé d’être cohérents avec quelques principes ricardoliens de base et de ne pas trop trahir sa rigueur.

Pour en venir à présent plus précisément à chacun des deux tomes dans leur organisation, vous offrez en introduction à chacun, outre l’ordre chronologique de parution que vous proposez, une lecture critique au parcours bibliographique de Ricardou durant chacune des périodes évoquées. Ainsi, pour le tome premier, comme par un jeu de reflet, de l’œuvre à la critique et de la critique à l’œuvre, vous articulez le parcours de Ricardou autour d’une idée, chère à Ricardou même, celle de la métamorphose. En quoi ce premier tome donne-t-il à lire et à voir ce que vous nommez encore à son propos « un moment de bascule » ?

Si l’Intégrale exclut les inédits à proprement parler, elle donne en revanche à lire des textes dont l’ancienneté et la confidentialité font de quasi-inédits. C’est bien sûr le cas des courtes fictions livrées en 1956-1957 et publiées dans L’Herne que dirigeait alors Dominique de Roux.

Entre ces textes d’inspiration surréaliste et son premier roman L’Observatoire de Cannes, qui paraît en 1961, il y a effectivement une véritable métamorphose dont le point de bascule me paraît clairement s’établir autour de la nouvelle Sur la pierre, publiée dans le numéro 2 de Tel Quel en 1960. Sur fond de découverte des textes d’Alain Robbe-Grillet, et notamment du Voyeur, Jean Ricardou s’engage dans une écriture réellement expérimentale en ceci qu’il expertise, comme en laboratoire, les possibilités de la description pure. Il s’agit, si l’on veut, d’une étude au sens que ce terme recouvre dans le domaine musical ou encore en peinture. Cette “pièce scripturale” représente un tel tournant que Jean Ricardou a quelquefois émis l’hypothèse d’en faire le texte inaugural de son œuvre en supprimant la mention de tous les écrits qui l’ont précédé.

L’expérience, au sens fort, que constitue l’écriture de ce texte s’ordonne autour de la découverte des effets produits par l’ordination des mots sous la contrainte descriptive. En réalité, l’importance de l’ordre des mots est quelque chose qu’il avait déjà approché dans sa période surréalisante puisque, dans une archive conservée par Erica Freiberg, Jean Ricardou rapporte qu’à 22 ans il avait fait l’expérience d’une inversion mécanique : un ami, probablement Georges Londeix, ayant fourni le premier vers (« Il est creux, rond, bleu »), il l’avait retourné (« Il est bleu, rond, creux »), et découvert, au gré de ce renversement, que « l’ordre des éléments changeait le contenu des éléments ». C’est, me semble-t-il, cette “leçon” qu’il poursuit avec Sur la pierre en la systématisant puis en la réfléchissant dans toute une série d’articles théoriques dont l’accumulation fait “basculer” son écriture, au point qu’il remet sur le métier tout son roman, L’Observatoire de Cannes, dont le premier manuscrit avait pourtant été accepté en l’état par les éditions de Minuit. On peut donc suivre, comme in vitro, l’éclosion d’une écriture. C’est en tout cas cette passionnante naissance que je me suis essayé à rendre.

S’agissant à présent du deuxième tome, vous offrez au lecteur la redécouverte d’un roman là encore épuisé mais sans doute inépuisable de Ricardou : La Prise de Constantinople. De fait, pourquoi tenez-vous ce roman comme la pièce maîtresse de l’Intégrale, parlant même à son propos de « révolution romanesque » ? En quoi s’impose-t-il enfin selon vous comme une pièce maîtresse dans l’articulation entre le « Nouveau Roman » et ce qu’il est convenu désormais d’appeler le « Nouveau Nouveau Roman » ?

Je tiens effectivement que La prise de Constantinople est non seulement un livre majeur de la modernité, mais un des chefs-d’œuvre de la littérature universelle, et que sa republication justifierait à elle seule toute notre entreprise d’édition. Ayant eu, vous l’imaginez, à relire ce texte de près, j’ai été frappé par son caractère totalement inouï. Il met en effervescence tous les paramètres constitutifs de ce que l’on a coutume de recevoir comme un texte littéraire, y compris ses aspects jugés les plus extérieurs (comme les mentions de couverture du livre) ou les plus parasitaires (comme le sont le “coquilles”). À cet égard, ce roman, commis par un écrivain qui a tout juste trente deux ans, constitue une expérience-limite et cela à ses propres yeux. Jean Ricardou, en effet, reviendra à plusieurs reprises sur le fait que l’effort théorique qui le distingue parmi ses contemporains répond essentiellement à son souci de comprendre ce qu’il avait accompli en écrivant La prise de Constantinople, et que c’est la nouveauté qu’il avait produite qui l’avait contraint à élaborer une nouvelle conceptualité. La force de cette conceptualité, son ampleur, font que Jean Ricardou fait aujourd’hui principalement figure de théoricien, mais il faut, me semble-t-il, prendre au sérieux ses nombreuses assertions comme quoi il est avant tout un écrivain, et notamment sa fameuse déclaration lors du colloque Robbe-Grillet : « Si je n’étais pas un praticien du texte moderne, je me moquerais éperdument de la théorie du texte ».

Qu’il soit avant tout un écrivain, c’est ce que la haute tenue du style de La prise de Constantinople suffit amplement à établir. Mais non moins, à suivre la suggestive remarque de Gilles Deleuze, le fait que, dans ce livre, se donne à découvrir un véritable monde : un monde complet avec sa science, son esthétique, sa politique, son érotique.

À l’instar du Quichotte, de La comédie humaine ou de La recherche du temps perdu, La prise de Constantinople est un livre-monstre, après lequel il n’est, d’une certaine manière, plus être possible d’écrire comme avant. C’est en ce sens que j’use de la formule « révolution romanesque », puisqu’aussi bien c’est toute une manière d’écrire qui se trouve objectivement périmée. Et, de fait, le premier “symptôme” de ce qu’une révolution avait eu lieu fut la nécessité où l’on s’est trouvé d’inventer la dénomination de “Nouveau Nouveau Roman”. Cette accession du Nouveau Roman à la puissance “carré” tient, comme je m’efforce de l’analyser dans mon introduction, à ce que certaines procédures scripturales présentes dans le Nouveau Roman sont systématisées par La prise de Constantinople. Ainsi de la mise en cause du récit auquel procédait déjà le Nouveau Roman : avec La prise de Constantinople, elle se radicalise tout à la fois parce que le nombre de récits augmente mais encore parce que leurs intersections se complexifient en sorte que leur coexistence se mue en belligérance.

Mais, plus fondamentalement encore, la “nouvelle nouveauté” procède de ce que l’ambition scripturale ne s’étalonne pas tant à la mise en cause de l’ancien régime (refus du “roman balzacien”, corrosion du personnage) qu’à la promotion d’un nouvel horizon : la métareprésentation. Il ne s’agit plus tant d’être “anti-représentatif” que de permettre que fasse retour, dans le texte, ce que la représentation, dans son exercice, conduit nécessairement à destituer.

De manière plus large, cette Intégrale par ses choix critiques neufs paraît entrer en résonance avec une formule que Jacques Derrida usa à propos de Cerisy-la-Salle où Ricardou élabora année après année le socle de ses théories : une « contre-institution ».

De manière plus large, cette Intégrale par ses choix critiques neufs paraît entrer en résonance avec une formule que Jacques Derrida usa à propos de Cerisy-la-Salle où Ricardou élabora année après année le socle de ses théories : une « contre-institution ».

Est-ce finalement comme une « contre-institution » que vous abordez l’œuvre de Jean Ricardou ?

La qualité “contre-institutionnelle” à laquelle peut prétendre l’œuvre de Jean Ricardou tient à ce que l’ensemble de ses travaux se fonde sur l’opérativité. Dès lors, en effet, que vous affirmez, d’une part, que tout est opération et que, d’autre part, toute opération doit être évaluée à l’aune de son fonctionnement dans un site précis, vous vous soustrayez au risque d’institutionnalisation, c’est-à-dire au risque d’attribution d’une qualité immuable et intrinsèque à un phénomène. C’est ainsi qu’il conteste le “terrorisme” d’un André Breton ou d’un Robbe-Grillet qui, par-delà leur apparent antagonisme sur la question de la métaphore, ont en commun de considérer la métaphore comme une entité expressive par nature lors même que tout dépend de la manière dont elle fonctionne dans tel site textuel singulier ou dans tel autre. Ce qui est vrai pour la métaphore l’est pour toute opération et, comme tout est opération, est applicable à tout. C’est le fameux “Ça dépend” cher à Marx dont Ricardou fit son viatique et qui, contrairement à l’image qu’on lui accole, fait de lui le plus anti-dogmatique des penseurs.

De fait, vous insistez dans votre introduction, notamment à propos des relations avec Alain Robbe-Grillet, sur le fait que, contrairement à ce que l’on pense, Ricardou usait d’une parole libre en pratique et en théorie alors qu’il est souvent considéré à tort comme le terroriste théorique ou le théoriste du Nouveau Roman, lui qui, précisément, met en garde Paulhan contre le terrorisme de Robbe-Grillet. S’agissait-il pour vous d’ainsi renouveler ou bien plutôt de rendre justice à cette part libre de Ricardou ?

Oui, je pense en effet qu’il faut rendre justice à Jean Ricardou d’avoir été un “esprit libre”. Une liberté qu’il ne faut cependant pas confondre avec un quelconque laxisme. Sa liberté s’apparente plutôt à celle d’un Descartes refusant de s’en remettre aux préjugés et ne rien recevoir qui ne soit « clair et distinct ». Cela, cette rigueur, qu’il plaçait dans sa pensée mais également dans sa vie, a façonné cette image de “théoriste” dont on l’affuble si souvent et à l’édification de laquelle s’est notamment complu Alain Robbe-Grillet. Or, ainsi que Jean Ricardou le fait valoir à Paulhan, le véritable “terroriste”, c’est Alain Robbe-Grillet, car c’est lui qui “hypostasie” la métaphore, qui l’essentialise en la coupant du tissu de relations qu’elle entretient toujours avec son entour textuel.

Il est toutefois intéressant de remarquer qu’en s’attaquant au terrorisme comme une soumission au Dogme de l’Expression – cette « disposition d’esprit qui, s’agissant de littérature, se contente de considérer un bref segment de texte, abstraction faite de la prose qui le comprend. » –, Jean Ricardou opère un remarquable déplacement de l’angle d’attaque par rapport à l’analyse qui avait été celle de Pauhlan. En effet, celui-ci, dans Les Fleurs de Tarbes, définissait la Terreur dans les Lettres comme une misologie : une défiance quasi-ontologique à l’endroit du langage qui, dans la mesure où il est considéré comme second par rapport à la pensée, doit rester secondaire. Aussi bien le Terrorisme, pour Pauhlan, se signalait-il, dans son exercice, par une certaine “surveillance” du langage et par une dénonciation de toutes les occurrences où, pourrait-on dire, l’écriture cherche à se faire bien voir au détriment de la pensée. Bref, pour Jean Paulhan il semble y avoir, d’abord, une valorisation de la pensée et, seulement ensuite, une prohibition de certaines opérations.

Pour Jean Ricardou, c’est pour ainsi dire l’inverse : c’est fondamentalement parce que l’on isole une opération, parce qu’on la coupe de son fonctionnement, que l’on peut valoriser son effet et verser son efficace à une soi-disant “nature” de l’opération. Le Terrorisme procède pour ainsi dire en deux temps : dans un premier temps, il parcellise puis, dans un second temps – selon un mécanisme d’illusion synecdochique qui fait prendre un fonctionnement particulier pour le tout de l’opération – il substantialise le fonctionnement soit pour l’encenser, soit pour le conspuer.

Il faut bien voir que ce mouvement par lequel nous substantialisons certains effets porte en lui le destin d’absolutisation des croyances en quoi consiste ce dogmatisme que l’on désigne aujourd’hui comme “l’intégrisme”. Pour le combattre, il convient, nous dit Jean Ricardou, moins de s’attaquer à chacun de ses contenus qu’à son mécanisme séparateur qui, au lieu d’articuler, juxtapose. Il faut faire montre moins d’esprit œcuménique que d’esprit critique. Nul doute qu’à bien l’entendre, aujourd’hui plus que jamais, la leçon ricardolienne soit salutaire bien au-delà de la Littérature.

C’est également à Paulhan que Jean Ricardou écrivait : « Lire un livre, c’est apprendre son idiolecte (et sa rhétorique singulière) ». Aussi voudrais-je achever cet entretien en vous demandant si le rêve secret que vous formez pour votre Intégrale Jean Ricardou est de nous faire entrer dans l’idiolecte de Ricardou pour voir que nous parlons tous, sans doute sans le savoir encore, la langue qu’il a fini par forger pour nous ?

Au cours de la table-ronde Contre l’obscurantisme organisée par la revue Tel Quel en 1966, et que nous republions dans le tome 2, Jean Ricardou engageait le débat en affirmant : « Je n’ai jamais rien appris que devant ma page en train d’écrire », soulignant ainsi le rôle primordial joué par l’écriture dans l’édification de toute pensée et, singulièrement, de la sienne. Mais tout aussi bien pour nous lecteurs – puisque, comme je le rappelais, la lecture n’est jamais qu’une phase du processus d’écriture – ne peut-on comprendre les écrits de Jean Ricardou sans passer par son écriture et incorporer son “idiolecte”. C’est ce qu’il fait valoir à Jean Paulhan dans la lettre que vous citez.

Loin cependant de se laisser réduire à une simple idiosyncrasie stylistique, l’idiolecte ricardolien répond à une stratégie très précise. S’il semble répondre à l’idéal classique de clarté, ce n’est pas sans en avoir inversé les termes puisqu’au célèbre adage “Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement”, Jean Ricardou substitue un “Ce qui s’écrit bien se conçoit clairement”. Il en résulte une étrange manière qui, d’un côté, recherche les formules syntaxiques les plus clarifiantes et, de l’autre, refuse les préceptes de transparence qui voudraient que les moyens scripturaux se fassent oublier pour un pur face à face avec l’Idée. Tout à rebours, ces moyens sont “appuyés”, soulignés et systématisés, entraînant une curieuse mais volontaire belligérance entre leur effet de facilitation cognitive (ils accroissent bien la lisibilité) et leur effet d’exaltation matérielle (ils ne cessent de se rappeler à l’attention du lecteur).

Cet antagonisme est présent dès le début et ne cessera ensuite de s’intensifier, notamment avec la systématisation des parallélismes syntaxiques et un recours accru aux néologismes. Peu à peu, Jean Ricardou construit ainsi une langue dans la langue dont il nous invite à évaluer les performances et, si nous les trouvons supérieures aux habituelles façons d’écrire, à nous l’approprier. Il corrobore par sa lumineuse étrangeté l’intuition proustienne qui voulait que « les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ».

Jean Ricardou, L’Intégrale, sous la direction d’Erica Freiberg et Marc Avelot aux Impressions Nouvelles, 2018 :

Tome 1 : L’Observatoire de Cannes et autres écrits, 1957-1961, 312 p., 24 €

Tome 2 : La Prise de Constantinople et autres écrits, 1962-1966, 312 p., 32 €